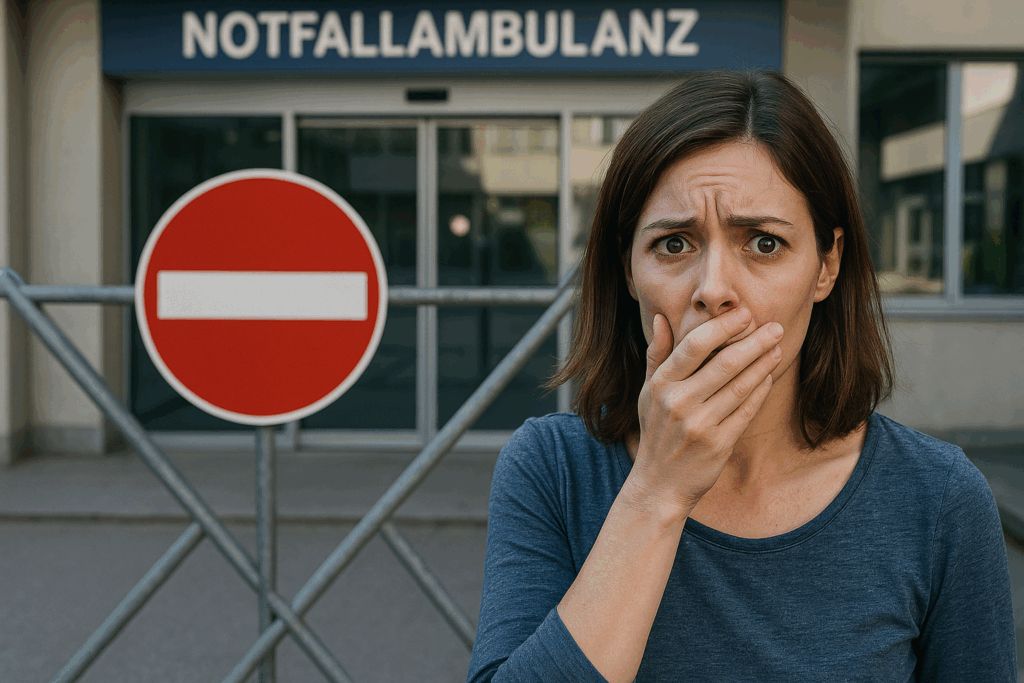

Die dramatische Blockade: Worum geht es?

Am 1. Juli 2025 sorgte eine emotionale Pressemitteilung der Grünen im NÖ Landtag für Aufsehen. Die Grüne Klubobfrau Helga Krismer und die Sozialsprecherin Silvia Moser kritisierten scharf die Blockadepolitik der schwarz-blauen Regierung in Bezug auf die dringend benötigten Gewaltambulanzen für Frauen in Niederösterreichs Krankenhäusern. Doch was steckt hinter diesem politischen Drama und warum sind Gewaltambulanzen so entscheidend?

Gewaltambulanzen: Ein Rettungsanker für Betroffene

Gewaltambulanzen sind spezialisierte Einrichtungen in Krankenhäusern, die sich der medizinischen und psychosozialen Versorgung von Gewaltopfern widmen. Diese Ambulanzen sind darauf ausgelegt, Spuren von Gewalttaten fachgerecht zu sichern und den Opfern einen niederschwelligen Zugang zur Beweissicherung zu ermöglichen – und das auch ohne sofortige polizeiliche Anzeige. In Städten wie Graz, Innsbruck und Wien sind solche Einrichtungen bereits erfolgreich etabliert und bieten den Betroffenen eine unverzichtbare Unterstützung.

Silvia Moser betont: „Diese Ambulanzen sind entscheidend für den Schutz und die Rechte von Gewaltopfern, insbesondere von Frauen.“ Doch in Niederösterreich gibt es bislang keine derartigen Einrichtungen, was Krismer und Moser dazu bringt, die Regierung für ihre Blockadehaltung zu kritisieren.

Ein Blick in die Vergangenheit: Wie kam es dazu?

Die Diskussion um Gewaltambulanzen ist nicht neu. Bereits seit mehreren Jahren fordern verschiedene Parteien und Interessengruppen die Einführung solcher Einrichtungen in ganz Österreich. Die Grünen haben sich dabei als besonders hartnäckige Verfechter gezeigt. Doch die politische Landschaft in Niederösterreich, geprägt von einer schwarz-blauen Koalition, hat sich bisher gegen diese Initiativen gesperrt.

„Obwohl Niederösterreich von einer Landeshauptfrau regiert wird, verweigert Schwarz-Blau konsequent den notwendigen Opferschutz“, erklärt Helga Krismer. Diese Blockade ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Niederösterreich eine der höchsten Femizid-Quoten in Österreich aufweist. Doch was sind die Gründe für diese politische Verweigerungshaltung?

Politische Hintergründe und Machtspiele

Die politische Landschaft in Niederösterreich ist komplex. Die schwarz-blaue Koalition, bestehend aus der ÖVP und der FPÖ, hält die Mehrheit im Landtag und kann somit Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Experten vermuten, dass die Blockade der Gewaltambulanzen weniger mit den finanziellen Mitteln zu tun hat – die laut Krismer durchaus vorhanden wären –, sondern vielmehr mit politischen Machtspielen und ideologischen Differenzen.

Ein fiktiver Experte, Dr. Markus Huber, erklärt: „Die Einführung von Gewaltambulanzen wird von manchen politischen Akteuren als ein Zugeständnis an linke Positionen wahrgenommen. Es geht hier weniger um die Sache, sondern um das politische Signal, das damit gesendet wird.“

Die Auswirkungen auf die Bürger

Doch was bedeutet das für die Bürger, insbesondere für die betroffenen Frauen in Niederösterreich? Ohne die Möglichkeit, in einer Gewaltambulanz Beweise professionell und vertraulich sichern zu lassen, stehen viele Gewaltopfer vor einem Dilemma: Sollten sie den oft beschwerlichen Weg zur Polizei gehen und eine Anzeige erstatten, oder auf die Sicherung der Beweise verzichten? Diese Entscheidung kann schwerwiegende rechtliche Folgen haben.

„Frauen brauchen endlich die Möglichkeit, Beweise professionell und vertraulich sichern zu lassen – alles andere ist zu wenig“, kritisiert Silvia Moser. Die fehlenden Gewaltambulanzen bedeuten für viele Frauen, dass sie im Fall einer Gewalttat ohne die notwendige Unterstützung und Beweissicherung dastehen.

Ein Blick auf andere Bundesländer

Ein Vergleich mit anderen Bundesländern zeigt, dass Niederösterreich hier hinterherhinkt. Städte wie Graz, Innsbruck und Wien haben längst erkannt, wie wichtig diese Ambulanzen sind und sie erfolgreich in ihre Gesundheitsstrukturen integriert. Diese Einrichtungen bieten nicht nur medizinische Hilfe, sondern auch psychosoziale Unterstützung und tragen dazu bei, das Bewusstsein im Gesundheitswesen für die Problematik von Gewaltopfern zu schärfen.

Warum also tut sich Niederösterreich so schwer mit der Einführung? Die Antwort liegt vermutlich in der politischen Landschaft und den damit verbundenen Machtspielen.

Ein Blick in die Zukunft: Was kommt als Nächstes?

Mit dem Inkrafttreten des Gewaltambulanzenförderungsgesetzes am 1. September 2024 gibt es eigentlich keine Ausreden mehr, so Silvia Moser. Doch die politische Realität sieht anders aus. Die Grünen haben angekündigt, nicht lockerzulassen, bis Gewaltambulanzen in St. Pölten und Wiener Neustadt Realität sind. Doch ob sie damit Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten.

Ein weiteres fiktives Expertenzitat von Dr. Anna Leitner fasst die Situation zusammen: „Die Einführung von Gewaltambulanzen ist nicht nur eine Frage des politischen Willens, sondern auch ein Test für die gesellschaftliche Verantwortung. Niederösterreich muss sich entscheiden, ob es den Schutz der Schwächsten ernst nimmt.“

Fazit: Ein politisches Drama mit offenem Ende

Die Debatte um die Gewaltambulanzen in Niederösterreich ist ein Paradebeispiel dafür, wie politische Machtspiele und ideologische Differenzen den Fortschritt behindern können. Während andere Bundesländer bereits zeigen, wie erfolgreich solche Einrichtungen arbeiten, bleibt Niederösterreich in der Vergangenheit stecken.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Grünen ihren Kampf fortsetzen können und ob die schwarz-blaue Koalition bereit ist, ihre Blockadehaltung aufzugeben. Für die betroffenen Frauen in Niederösterreich bleibt zu hoffen, dass sie bald die Unterstützung erhalten, die sie dringend benötigen.